講演会など

令和3年度以降の開催状況

【見逃し配信公開中】HICARE県民市民講演会 「放射線に係る最新の研究成果・技術」を開催しました

放射線について、県民・市民のみなさまの見識を深めていただくための講演会を開催しました。

| 開催日 | 令和6(2024)年 12月1日(日) 13時30分~15時45分 |

| 開催場所 | 広島国際会議場 地下2階 ダリア |

| 次 第 | ○主催者あいさつ 放射線影響研究所理事長 神谷 研二(HICARE会長)

○原爆死没者に対する黙祷

○講演1 「原爆放射線の健康影響~長期臨床調査から学んだこと~」 講師 放射線影響研究所臨床研究部部長 大石 和佳 座長 広島市民病院副院長 國弘 真己(HICARE幹事)

○講演2 「がん治療における放射線療法の力~基礎から最前線まで~」 講師 広島大学病院放射線治療科教授 村上 祐司(HICARE幹事) 座長 広島市民病院副院長 國弘 真己(HICARE幹事)

|

| 原爆写真展 | 被爆の実相を知っていただくためのパネルを展示 |

| 参加者 | 65人 |

冒頭あいさつにて、神谷会長は、日本被団協のノーベル平和賞受賞に祝意を表明するとともに、今回の講演会を通じて平和な世界の実現に向けて思いを巡らすきっかけとなることを願っています、と述べました。

また、講演の前には、原爆死没者に対する哀悼の意を捧げるため、黙祷を行いました。

講演1において、大石和佳講師は、原爆放射線の健康影響をテーマに、放影研による長期臨床調査から得られた情報に基づく、様々な疾患の有病率や発生率、健康指標に対する放射線の影響について解説しました。

講演2において、村上祐司講師は、放射線治療ががんに効くメカニズムや副作用が生じる原理、放射線治療技術の進歩等について解説するとともに、がん治療における多職種連携とチーム医療の重要性を説明しました。

初の試みとして、会場内で原爆写真展を開催しました。多くの来場者が熱心に見入っており、県民・市民の皆様に広島・長崎の被爆の実相を知っていただく機会を提供することができました。

見逃し配信はこちらから | |

以下のリンクから、見逃し配信をご視聴いただけます。

|

大石和佳講師

村上祐司講師

被爆の実相を伝える原爆展

原爆死没者に対する黙祷

広島県立海田高等学校で出前講座を開催しました

HICAREの活動紹介と次世代育成を目的として、高校出前講座を広島県立海田高等学校で開催しました。

開催日 | 令和6(2024)年11月8日(金) |

| 開催場所 | 広島県立海田高等学校 |

| 講師 | (公財)広島原爆障害対策協議会 健康管理・増進センター所長/HICARE幹事 上野 義隆 |

テーマ | 「放射線による健康影響-原爆被爆者健診から学ぶこと-」 |

参加者 | 高校1~3年生 16人 |

上野幹事は、同校の生徒16人に対し、 原爆放射線への健康への影響や、被爆者の健診、HICAREのこれまでの取組、受講生の皆さんに期待することなどについて講義を行いました。

生徒からは、

「放射線や被爆者について正しい知識を知ることができて良かった」

「がんを発生させうると同時にがんの治療にも役立てる放射線の力に驚いた」

「広島の若者として平和などについて発信していきたい」といった感想が寄せられました。

また、講座終了後には、生徒代表の方から講師に、「将来医療従事者を目指しており、被爆者のケアにあたる機会があるかもしれない。今日学んだことを将来に活かしたい」と御礼の言葉を頂きました。

広島大学附属福山中・高等学校で出前講座を開催しました

HICAREの活動紹介と次世代育成を目的として、高校出前講座を広島大学附属福山中・高等学校で開催しました。

開催日 | 令和6(2024)年11月7日(木) |

| 開催場所 | 広島大学附属福山中・高等学校 |

| 講師 | (公財)放射線影響研究所理事長/HICARE会長 神谷 研二 |

テーマ | 「放射線の健康への影響」 |

参加者 | 高校1年生 194人 |

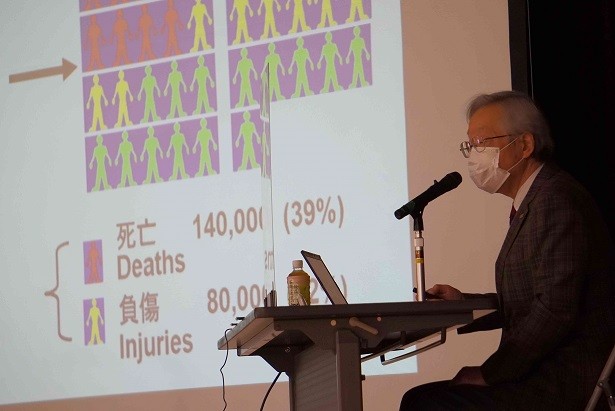

神谷会長は、同校の高校1年194人に対し、 HICAREのこれまでの取組や、原爆放射線の健康影響、放射線の健康リスクなどについて説明しました。

生徒からは、

「癌のリスクと被ばく線量の関係など科学的な考察を初めて知り、とても興味深かった」

「自然や食品の中にも放射線は含まれていて、日常的に放射線を摂取していると知って驚いた」

「放射線は良い方にも悪い方にも働くことが分かった」といった感想が寄せられました。

広島学院中学校・高等学校で出前講座を開催しました

HICAREの活動紹介と次世代育成を目的として、高校出前講座を広島学院中学校・高等学校で開催しました。

開催日 | 令和6(2024)年9月3日(火) |

| 開催場所 | 広島学院中学校・高等学校 |

| 講師 | (公財)放射線影響研究所業務執行理事/HICARE代表幹事 児玉 和紀 |

テーマ | 「放射線被曝者医療 -広島から世界へ-」 |

参加者 | 高校1年生 177人 |

児玉代表幹事は、同校の高校1年177人に対し、放射線影響研究所についてや原爆放射線の人体への影響とその健康調査について、また被ばく者医療への広島の貢献などについて説明しました。

また生徒の皆さんの世界への関心を高めたいと、海外での留学体験や国際連合・世界保健機関(WHO)といった国際会議で活動してきた体験、またそれまでの経緯について、多くの写真を交えて紹介しました。

あわせて、HICAREインターンシップ派遣制度でIAEAに派遣された広島大学医学部医学科4年生の里田さんから、インターンシップでの経験紹介も行いました。里田さんは、IAEAでの仕事内容や、現地で出会った様々な人との国際交流について語りました。

生徒からは、「広島の被爆者治療の実績や放射線障害調査の成果が世界の被曝者の保健医療に役立っていることを初めて知った」、「世界の被曝者医療への広島の貢献を推し進めることはとても重要だと思う」、「私たちが今何ができるかを考え、そして実行するために海外を見たほうがいいと思った」といった感想が寄せられました。

AICJ中学・高等学校で出前講座を開催しました

HICAREの活動紹介と次世代育成を目的として、高校出前講座をAICJ中学・高等学校で開催しました。

開催日 | 令和6(2024)年7月19日(金) |

| 開催場所 | AICJ中学・高等学校 |

| 講師 | 広島大学原爆放射線医科学研究所 田代 聡教授 (HICARE幹事) |

テーマ | 「原爆放射線の健康影響 -広島での研究と世界の被ばく者医療への貢献-」 |

参加者 | 高校1~3年生 18人 |

田代幹事は、同校の高校1~3年生の希望者18人に対し、HICAREのこれまでの取組や、広島大学放射線医科学研究所での研究内容、東電福島第一原発事故における広島大学の活動、インターンとしての医学生の派遣等IAEAとの連携事業などについて講義を行いました。

生徒からは、

「これまで原爆の科学的な面について知る機会が少なかったので、今回の講座を通じて詳しく知ることができてよかった」

「普段耳にするCTやレントゲンなどに放射線が使われていたり、放射線を強く浴びた人の染色体異常についてとても興味深かった」

「被ばく影響に個人差があることは深く知らなかったので、これを機にもっと放射線影響について知ろうと思う」といった感想が寄せられました。

【見逃し配信公開中】 県民・市民講演会「身近な放射線」を開催しました。

見逃し配信はこちらから | |

以下のリンクから、YouTubeにて見逃し配信を公開中です。是非ご視聴ください。

|

身近な放射線をテーマに、県民・市民の皆さまの見識を深めていただくため、講演会を開催しました。

開催日 令和6年(2024年)2月17日(土) 13時30分~15時45分

開催場所 広島国際会議場 地下2階 ダリア

講師等 【講演1】

「知っているつもりの放射線~身近にある放射線とその人体影響~」

講師 広島大学原爆放射線医科学研究所教授

保田 浩志

座長 公益財団法人広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター所長

上野 義隆

【講演2】

「放射線診断で病気がここまでわかる~患者診療への放射線の活用~」

講師 広島大学医学部長

粟井 和夫

座長 公益財団法人広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター所長

上野 義隆

参加者 96人

保田浩志講師は、身近にある放射線について、ご自身で用意されたイラスト・グッズを駆使しながら、その利便性とリスクについて解説されました。

粟井和夫講師は、実際の症例を引き合いに出しながら、放射線を活用した画像診断によって、体内の情報がどこまで可視化できるかについて解説されました。

広島県立尾道北高等学校で出前講座を開催しました

HICAREの活動紹介と次世代育成を目的として出前講座を広島県立尾道北高等学校で開催しました。

開催日 | 令和5(2023)年10月12日 (木) |

| 開催場所 | 広島県立尾道北高等学校 |

| 講師 | 広島大学原爆放射線医科学研究所 田代 聡教授 (HICARE幹事) |

テーマ | 「原爆放射線の健康影響:広島での研究と世界の被ばく者医療への貢献」 |

参加者 | 高校1~3年生 34人 |

田代幹事は、同校の医学系大学を希望する高校1~3年生の生徒34人に対し、HICAREのこれまでの取組や、広島大学放射線医科学研究所での研究内容、東電福島第一原発事故における広島大学の活動、インターンとしての医学生の派遣等IAEAとの連携事業などについて講義を行いました。

生徒からは、「広島県に住んでいるため、放射線のことについてもっと深く考えるべきだと感じた。被ばくについての研究をもっと知りたいと思った。」「放射線を当てるとがんを発生してしまう一方で、病気を治すこともできると分かった。」「「放射線」と聞くと、原爆のような悪いイメージが先行してしまうが、温泉や医療等でも活用されており、身近なものなのだと感じることができた。」「放射線についてもっと調べて、将来医療の現場で働く際に役立てたいと思った。」といった感想が寄せられました。

広島大学附属高等学校で出前講座を開催しました

HICAREの活動紹介と次世代育成を目的として出前講座を広島大学附属高等学校で開催しました。

開催日 | 令和5(2023)年7月14日 (金) |

| 開催場所 | 広島大学附属中学・高等学校 |

| 講師 | (公財)放射線影響研究所理事長/HICARE会長 神谷 研二 |

テーマ | 「放射線と健康」 |

参加者 | 高校2年生 201人 |

神谷会長は、同校高校2年生全生徒を前に、HICAREのこれまでの取組や、原爆放射線の健康への影響、放射線被ばくによるがんのリスクについて講義を行いました。

生徒からは、ニュースでもよく耳にする被爆二世への健康影響について、あるいは低線量被ばくによるがん死亡リスクの詳細についてなど、非常に高度な内容の質問が次々と提示され、生徒の関心の高さと、深い理解度が伺えました。

HICARE県民・市民向け講演会 「放射線災害時に求められる医療体制」を開催しました。

放射線災害時に求められる医療体制について,県民・市民のみなさまの見識を深めていただくための講演会を開催しました。

| 開催日 | 令和5年(2023年) 2月11日(土・祝) 13時30分~15時45分 |

| 開催場所 | 広島国際会議場 地下2階 ダリア オンライン同時配信 |

| 講師等 | 【講演1】 「世界の放射線災害医療体制~世界保健機関 放射線医療対応・支援ネットワーク (WHO REMPAN)と広島~」 講師 放射線影響研究所業務執行理事 児玉 和紀(HICARE代表幹事)

【講演2】 「来るべき放射線災害に備えて~放射線災害医療体制の現状と課題~」 講師 広島大学原爆放射線医科学研究所教授 廣橋 伸之(HICARE幹事)

座長 広島赤十字・原爆病院副院長(兼)小児科部長 藤田 直人(HICARE幹事) |

| 参加者 | 138人(会場45人,オンライン93人) |

放射線災害時に求められる医療体制について,県民・市民のみなさまの見識を深めていただくための講演会を開催しました。

児玉和紀講師は,WHOを中心とした世界の放射線緊急医療対応・支援ネットワーク(REMPAN)の役割とそこに広島がどうかかわっているかについてHICARE設立以前と以降に分けて概説しました。

廣橋伸之講師は,東日本大震災・東京電力福島第一原発事故発生時の医療現場の状況に触れ,現在進められている原子力災害医療体制整備における現状と課題,広島大学の役割について概説しました。

児玉和紀講師

廣橋伸之講師

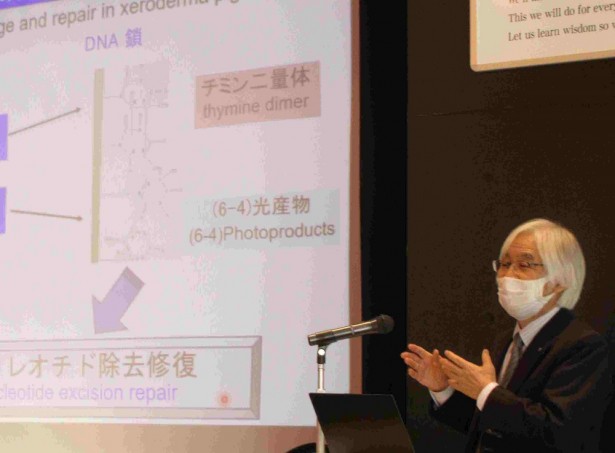

広島県立広島叡智学園で出前講座を開催しました

HICAREの活動紹介と次世代育成を目的として,英語による出前講座を広島叡智学園で開催しました。

開催日 | 令和4(2022)年12月12日 (月) |

| 開催場所 | 広島県立広島叡智学園 |

| 講師 | 広島大学副学長(復興支援・被ばく医療担当) /HICARE会長 神谷研二 |

テーマ | 「放射線と健康」 |

参加者 | 48人 (高1) |

8カ国からの留学生を含む高校生に,神谷講師が英語で講義を行いました。内容は主に放射線被ばくの健康リスクについてと放射線に弱い病気についてで,人体細胞のDNAに発生する損傷のメカニズムなど詳細な科学的説明が含まれました。

【生徒の感想】

・普段行われている平和学習では習わないような内容で被爆や核兵器を考える上で1つの新たな視点を持つことができたと感じています。

・The explanation of radiation risk were very detailed and I was able to grasp the overall concept of radiation risk. (放射線のリスクについてとても詳しい説明で,それがどのようなものかつかめた)

・原爆被爆者における甲状腺がんリスクの被曝時年齢には反比例の関係性がありました。被爆者によって被爆力地からの距離や受けた放射線の量などが異なりますが,どのような基準をもとにこのy軸を計測したのか気になりました。

広島女学院中学高等学校で出前講座を開催しました

HICAREの活動紹介と次世代育成を目的として,8校目となる出前講座を広島女学院中学高等学校で開催しました。

開催日 | 令和4(2022)年11月7日 (月) |

| 開催場所 | 広島女学院中学高等学校 |

| 講師 | (公財)放射線影響研究所 児玉 和紀 業務執行理事 (HICARE代表幹事) |

テーマ | 放射線被曝者医療 -広島から世界へ- |

参加者 | 34人 (高3) |

児玉講師は,放射線影響研究所についてや原爆放射線の人体への影響とその健康調査について,また被爆者医療への広島の貢献などについて説明しました。

また生徒の皆さんの世界への関心を高めたいと,海外での留学体験や,国際連合・世界保健機関(WHO)といった国際会議で活動してきた体験,またそれまでの経緯について,多くの写真を交えて紹介しました。

【生徒の感想】

・広島の被爆者医療が世界的に知られていることを初めて知りました。今まで原爆のことについては沢山学んできましたが,医療という立場から原爆について学び新たな発見がありました。

・若いうちから様々な国に行かれていたという経験が将来にとても役に立ったという話が印象に残りました。私も若いうちから様々な体験を重ねていきたいと思いました。

・人との巡り合いを大切にしようと思いました。

講演会「コロナ禍における広島の医療」を開催しました

コロナ禍における医療現場の実情と社会への影響,広島県における放射線治療の現状等について,県民・市民の皆さんに理解を深めていただくため,講演会を開催しました。

| 行事名 | HICARE県民・市民向け講演会 コロナ禍における広島の医療-病気の診断と治療はどう影響を受けてきたか- |

| 開催日 | 令和4年(2022年)3月13日(日)13時30分~15時45分 |

| 開催場所 | 広島国際会議場 地下2階 コスモス オンライン同時配信 |

| 講師等 | 【講演1】 「コロナ禍における医療現場の実情と社会への影響‒そのとき医療現場は‒」 講師 県立広島病院小児腎臓科主任部長/広島県医師会常任理事 大田 敏之(HICARE幹事)

【講演2】 「コロナ禍における放射線治療と広島県における放射線治療の現状」 講師 広島大学大学院医系科学研究科放射線腫瘍学教授/広島がん高精度放射線治療センター長 永田 靖(HICARE幹事) 座長 広島県健康福祉局長 木下 栄作 |

| 参加者 | 98人(会場28人,オンライン70人) |

大田敏之講師

永田靖講師

広島県立呉三津田高等学校で出前講座を開催しました

HICAREの活動紹介と次世代育成を目的として,7校目となる出前講座を県立呉三津田高等学校で開催しました。

開催日 | 令和3(2021)年12月22日 (水) |

| 開催場所 | 広島県立呉三津田高等学校 |

講師 | (公財)放射線影響研究所 児玉 和紀 業務執行理事 (HICARE代表幹事) |

テーマ | 原爆放射線の健康影響 -広島・長崎での調査研究と世界の被曝者医療への貢献ー |

参加者 | 208人 (高1, 高2) |

児玉講師は,カザフスタンの核実験場跡地にある「原子の湖」チャガン湖の写真等を紹介しながら,核実験や原発事故により放射線を浴びた世界の被ばく者を支援するため,HICAREが受入研修,専門家の派遣等の国際貢献活動を行っていることを伝えました。

また,児玉講師が国際連合や世界保健機関(WHO)の国際会議で活動してきた体験を,ウィーンやジュネーブの観光地等の写真を交えながら紹介。そうした国際的な活動の土台には,20代の頃に米国の病院で経験した5年間の臨床研修があるとし,「厳しい留学だったが,あの5年間の苦労が,今の仕事に生きている」と振り返りました。

講演の最後に,師と仰ぐ重松逸造・元放射線影響研究所理事長の「温故創新」という言葉を紹介。「人との巡り合いを大切にして,新しいことを創り,国際的に活躍してください」と語りかけました。

生徒からは,「世界に視野を広げて行動しようと思った」「自分でできる小さなことを積み重ねていきたい」「新しい時代を創る者となっていきたい」等の感想がありました。

広島ノートルダム清心高等学校で出前講座を行いました。

HICAREや構成機関の活動を知ってもらい,広島から世界に貢献する人材になってもらう一助になればという思いから,ノートルダム清心高等学校で出前講座を開催しました。

開催日 | 令和3(2021)年6月10日 |

開催場所 | 広島ノートルダム清心高等学校 |

講師 | 広島大学原爆放射線医科学研究所 (原医研) 田代 聡 所長 (HICARE理事) |

テーマ | 原爆放射線の健康影響 -広島での研究と世界の被ばく者医療への貢献ー |

参加者 | 95人(高1: 36人,高2: 59人) |

講師を務めた原医研の田代所長は,今年設立60年を迎える原医研について,「放射線遺伝学,統計・疫学,顕微鏡の開発、がんや白血病の治療など多彩な専門家が集まり、幅広い分野の研究・治療を行っているのが特徴」と説明されました。また,爆心地から半径500メートル以内の被爆生存者に対する総合医学的研究の紹介や,福島第一原発事故の際の広島大学の支援活動についての紹介も行いました。

田代所長自身は,医学生のとき,後に指導者となる鎌田七男博士(現・広島大学名誉教授)の講義を聴いたことをきっかけに,研究の道に進んだとのエピソードを披露。現在は,CT検査などの医療被ばくによる低線量放射線について,染色体異常との関係や人による感受性の違いなどを研究していることを紹介し,「放射線の検査にはリスクもあるが,医学的なメリットはとても大きい。みんなが安心して検査を受けられるようにするために,研究を進めています」と,研究の意義を語りました。

また,ウィーンの国際原子力機関(IAEA)へ行き,多国籍のメンバーで行った共同研究では,1週間,朝から夕方まで議論を重ね,夜は一緒に食事をして親交を深めたという体験談を,ウィーン名物のカツレツ(ウィンナーシュニッツェル)やドナウ川の風景の写真を交えて披露し,「研究の世界は楽しく、やり甲斐があります。広島で育った人が,世界の被ばく者医療や放射線医療に関わることは重要です。ぜひ皆さんも研究の世界に入ってください」とエールを送りました。

生徒たちからは,「授業で習ったIAEAが広島大学と協力していると聞いて,興味がわきました」「世界と連携して研究をするという道もあるんだと分かりました」「放射線はリスクがある一方,人の役にも立つ二面性が面白いと思いました」などの感想が寄せられました。